Le défi

On parle beaucoup des difficultés que pose l’intégration d’énergies renouvelables au réseau électrique. Au premier ordre, l’effet est simple et intuitif: comme l’énergie est conservée, il faut que toute l’électricité produite à un instant donné soit consommée pratiquement au même instant. Si donc on ajoute beaucoup de panneaux solaires qui vont tous commencer à et cesser de produire à peu près en même temps (ce qu’on appelle l’intermittence), il parait logique qu’il faudra soit augmenter la consommation, soit adapter la production provenant d’autres sources.

Le caractère décentralisé de cette production pose une deuxième difficulté: une production importante et synchronisée au niveau local surcharge les fils et transformateurs. En effet, ceux-ci sont généralement dimensionnés pour alimenter un ensemble de bâtiments dont la consommation est statistiquement assez étalée et relativement modeste (tout le monde ne lance pas sa machine à laver, sa bouilloire et sa télévision en même temps). Ce dimensionnement permet donc difficilement de faire remonter de grosses quantités d’électricité produite simultanément (les panneaux solaires atteignent ensemble leur pleine puissance, celle-ci étant facilement comparable, voire plus élevée, que celle d’une maison). Dans des zones rurales ou quartiers de villas, cela peut concrètement conduire à une surchauffe des fils électriques, ce qui dégrade les équipements. On peut alors en venir à déconnecter directement les panneaux solaires (on parle d’écrétage)

Toutes ces solutions renvoient à ce qu’on appelle « flexibilité », mais celle-ci a de multiples facettes.

Maîtrise de la demande en électricité

La première source de flexibilité est bien sûr la variation de consommation. Celle-ci est utilisée depuis des décennies. Dans les États-Unis des années 70 (au moment des pics pétroliers), certains gestionnaires avaient constitué des programmes de gestion manuelle de la demande auprès de grands consommateurs: ceux-ci recevaient des indications à plus ou moins court terme sur les périodes de surcharge du réseau, et leurs techniciens adaptaient manuellement l’opération des équipements (par exemple en suspendant la ventillation des espaces pendant quelques heures). Il s’agissait à l’époque de limiter les pics de consommation à cause d’une capacité de génération limitée. Avec le développement des capacités de production, ce problème s’est atténué sous nos lattitudes, mais pas partout: l’Afrique du Sud par exemple a mis en place un système de coupure par zone en alternance pour pallier à l’insuffisance de ses capacités de production.

Dans les pays dits « du Nord global », le défi est à présent plutôt d’absorber une production excédentaire non contrôlable. On a aussi largement abandonné les chaînes de commande humaines/manuelles. Le pilotage de la demande des grands consommateurs est censé se faire essenciellement par le prix, celui-ci tombant à zéro, voire dans le négatif (on est payé pour absorber de l’énergie – à noter que cela ne concerne pas nécessairement le tarif d’utilisation du réseau) dans les périodes de forte production. Ce système ne saurait cependant s’appliquer aux petits consommateurs. D’une part, ceux-ci sont rarement équipés des technologies nécessaires pour suivre et réagir à ces fluctuations de prix et, d’autre part, même si cette possibilité existait, nous avons relativement peu d’opportunités, dans la vie de tous les jours, pour effectivement déplacer notre consommation.

La situation change aujourd’hui avec l’introduction, même au niveau de petits bâtiments, d’équipements dont la consommation peut être programmée, voire pilotée en direct. Il s’agit notemment des pompes à chaleur pour le chauffage et des bornes de recharge pour les voitures électriques (à condition que les voitures soient au parking quand c’est utile). À large échelle, ces charges peuvent représenter un potentiel de flexibilité intéressant. La difficulté actuelle est dans l’activation de ce potentiel décentralisé. Un contrôle centralisé poserait des problèmes de privacité et d’acceptabilité. L’application de prix dynamiques est donc envisagée, qui enverraient des signaux à des algorythmes qui ajusteraient la consommation en conséquence. La prise en compte des besoins des usagers reste cependant un défi, sachant que l’intéraction avec des systèmes techniques de ce type est relativement compliqués par rapport au peu de sensibilisation aux enjeux de l’énergie dans la population générale. Cette approche individualiste présente aussi l’inconvénient d’être peu équitable, puisque seules les personnes disposant des moyens et de la possibilité physique d’adapter leur consommation (et leur production) en bénéficient, tandis que l’énergie et l’entretien du réseau coûteraient plus cher aux autres.

Sous cet angle, les Communautés Électriques Locales ouvrent de nouvelles perspectives. Elles créent en effet un cadre au sein duquel les investissements dans des capacités de production et des installations flexibles, puis les bénéfices qui en découlent, peuvent être mutualisés. À cette échelle locale, il devient également envisageable de partager l’information et de tenir compte des besoins individuels pour piloter ces équipements de façon coordonnée.

Autres « services système »

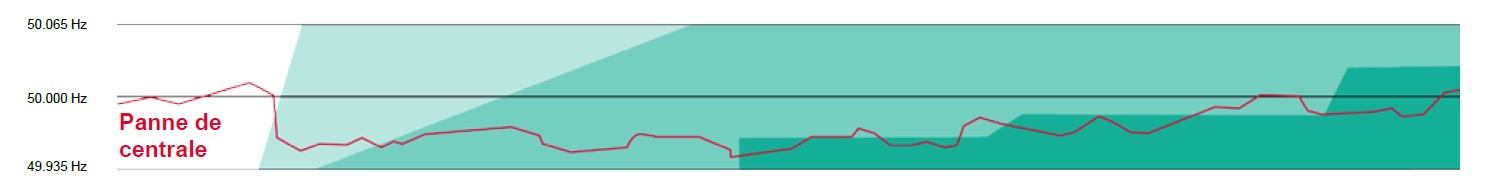

La flexibilité ne se limite pas à la maîtrise de la demande. Par exemple, les gestionnaires de réseau (en Suisse uniquement le gestionnaire de réseau de transport Swissgrid) doivent assurer le maintien de la fréquence dans le réseau. Pour des raisons physiques, celle-ci est associée à l’équilibre des puissances: si la consommation dépasse la production, la fréquence augmente (le système « freine »), et dans la situation inverse la fréquence augmente (le système « accélère »). Cette fréquence est en fait assurée physiquement par la rotation synchronisée de dizaines de machines tournantes au sein du réseau (par exemple des turbines dans les barrages). Différentes machines se voient assigner différents rôles en termes de pilotage: la plupart ont uniquement pour mission de stabiliser la fréquence du réseau. Elles assurent ainsi une certaine inertie en « appuyant sur l’accélérateur » si la vitesse baisse, et inversément (ce qu’on appelle le réglage primaire). Quelques unes ont pour objectif de maintenir cette fréquence à un certain niveau: elle vont se permettre d’accélerer proactivement si le réseau ralentit, et inversément (c’est le réglage secondaire).

Inversément, la plupart des machines tournantes dépendent de l’existence d’une fréquence pour pouvoir se lancer (pour savoir où se « caller »). Quelques rares machines ont donc la responsabilité du « démarrage autonome ». C’est ce qui rend aussi compliqué de relancer le réseau en cas de black out.

La difficulté que posent les énergies renouvelables sous cet angle est qu’elles ne présentent aucune inertie. Les dits « onduleurs » que l’on associe aux installations peuvent s’occuper d’injecter l’électricité produite en courant continu à la fréquence du réseau, mais peuvent difficilement simuler une inertie (le pourraient-ils que les intéractions entre la multitude de tout petits appareils compromettrait la stabilité du système). C’est pour cela que les installations solaires ne fournissent pas, par défaut, de protection face aux black-out: les onduleurs interrompent simplement la fourniture en cas de panne réseau. À l’échelle du réseau, le maintien de la fréquence devient de plus en plus compliqué pour les quelques machines censées l’assurer à mesure que la production solaire ou éolienne remplace la contribution des autres machines qui assurent en temps normal un certain suivi.

C’est dans ce cadre que surgissent des propositions de technologies plus sofistiquées de contrôle associées à des batteries pour assurer la fourniture d’électricité indépendamment du réseau (ce qu’on appelle la capacité d’ilôtage). Cependant, outre la complication technique et les inégalités, comme relevé pour les installations de consommation flexible, les batteries ont également l’inconvénient de présenter une empreinte matière très lourde et un risque d’incendie. Là encore, l’implémentation au sein d’une CEL pourrait permettre en partie d’adresser ces risques: une implémentation dimensionnée au plus près pour économiser les ressources pourrait tout de même permettre d’assurer le seul fonctionnement d’installations essentielles à la communauté (refuge d’urgence, chambres froides…), avec la possibilité pour le reste du réseau local de fonctionner (presque) normalement du moment que les capacités locales de production l’autorisent. Cette configuration donnerait également la possibilité au gestionnaire de réseau de se délester du réseau local pour quelques minutes où heures en cas de besoin.

One response

Hi, this is a comment.

To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Commenter avatars come from Gravatar.